任海波,博士,材料与化工学院教授。从教35年来,先后获评河南省文明教师,河南省教学标兵,河南省“师带徒”标兵,河南城建学院师德标兵、优秀教师等荣誉称号,荣获河南省教学技能竞赛一等奖、河南城建学院课堂教学创新大赛一等奖等奖项。近年来在Electrochimica Acta、Journal Power Sources、Material Chemistry and Physics等学术刊物发表研究论文10余篇,主持完成各类项目6项,出版学术专著2部;以第一发明人获得授权国家发明专利5项,实用新型专利4项。

三尺讲台育桃李,一片丹心铸师魂。任海波教授从教35年来,始终以“四满意”——让学生满意、学校满意、家长满意、自己满意为准则,在教书育人的道路上深耕不辍,用智慧与情怀书写了一名高校教师的使命与担当。

以匠心守初心:教学创新的领跑者

教学是教师的立身之本。任海波教授始终将课堂视为教育的主阵地,以创新为桨,推动教学改革。他深入研究教材,结合学科前沿与实践应用,用生动的语言,将枯燥的理论知识转化为生动的知识图谱;他创新“协同小组学习法”,打破传统“满堂灌”模式,激发学生主动探索的热情。凭借扎实的教学功底与创新理念,他先后斩获河南省教学技能竞赛一等奖、校课堂教学创新大赛一等奖,并被授予“河南省教学标兵”“师德标兵”等荣誉称号。

在课程建设上,同样成绩斐然。2019年,任海波教授与其他教师联合建设的《化工原理》入选河南省精品在线开放课程,并登陆中国大学MOOC平台,惠及全国学子。此后,与其他教师主导的《化工原理(一)》《化工原理(二)》分获河南省线上教学优秀课程一等奖和线上一流本科课程认定。这些成果的取得不仅是技术的突破,更是教育普惠的生动实践。

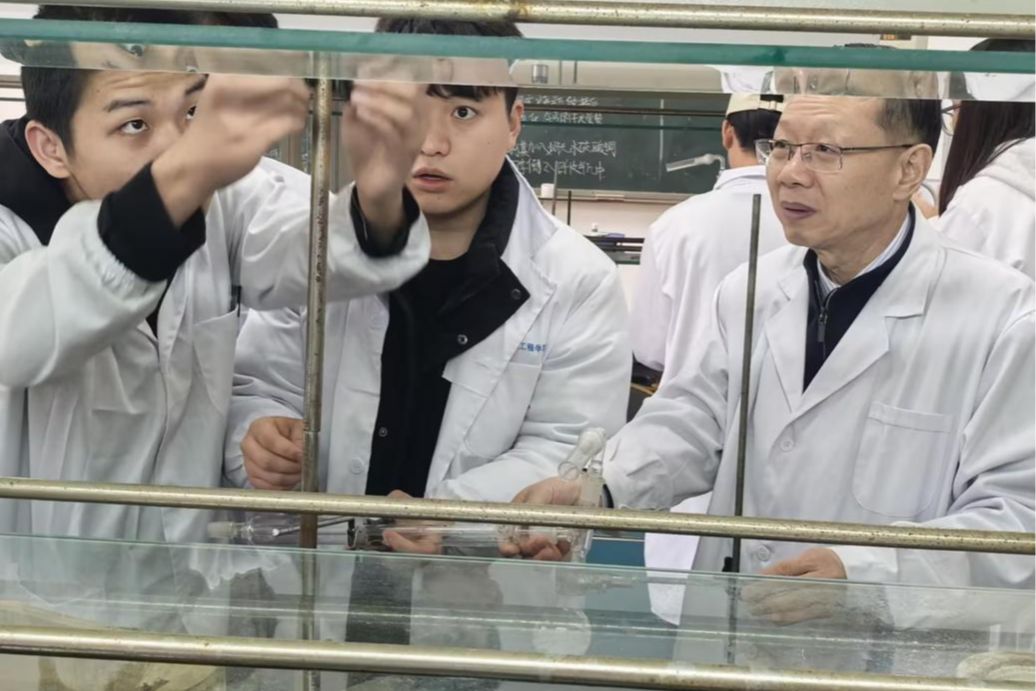

以科研促育人:知行合一的开拓者

科研是教学的源头活水。任海波教授坚持“教研相长”,在新能源材料领域深耕细作,于国际权威期刊《Electrochimica Acta》《Journal Power Sources》等发表论文10余篇,出版学术专著2部。他主持完成河南省科技厅项目2项,参与国家973计划、教育部重点军工项目等重大课题6项,以第一发明人获国家发明专利5项、实用新型专利4项。

科研的最终价值在于服务社会。他带领团队深入企业,通过技术咨询与项目合作,助力企业攻克难题、优化工艺,近几年累计为企业增收600余万元。这种“产学研”深度融合的理念,不仅为行业注入活力,更让学生在实践中领悟知识的真谛。

以爱心润心田:学生成长的引路人

“把每一位学生当作自己的孩子,工作便不敢有丝毫懈怠。”这是任海波教授写在笔记本扉页的座右铭。他坚信,教育的本质是唤醒灵魂。面对学业受挫的学生,他耐心倾听、对症下药:学生吴谦驰因挂科濒临退学,他多次谈心,从专业前景到人生规划娓娓道来,最终助其重拾信心,顺利毕业;学生骆国栋沉迷“社会闯荡”而荒废学业,他冒雨前往宿舍长谈两小时,用真诚化解叛逆,用理性照亮迷途。近年来,他通过一对一帮扶,让30余名“后进生”重返正轨。

他更注重“未雨绸缪”。为全面掌握学生动态,他为所指导的每名学生建立个人档案,记录学习进度与思想变化,及时干预潜在问题。从“我的大学我的路——初来乍到”新生讲座,到“考研那些事儿”专题指导,他用经验为学子拨开迷雾,用温情为青春护航。学生们私下亲切称他“任大大”。这一声声昵称的背后,是信任,更是敬爱。

以德行树典范:师者风骨的践行者

“教师的一言一行,皆是无声的教材。”任海波教授深谙身教重于言传。课堂上,他语言精准凝练,表扬不失实,批评不贬斥;校园里,他俯身拾起垃圾,向学生的微小帮助道谢;生活中,他衣着朴素整洁,仪态庄重大方,于细节处诠释师者风范。

他始终与学生平等对话,以理服人。无论是课堂管理还是课后交流,他从不以“权威”自居,而是以朋友的身份倾听、以师长的智慧引导。这份谦和与真诚,让他赢得了学生的信赖。1999年,他获评“河南省文明教师”,2010年获评“优秀教师”,2017年被授予校级“师德标兵”,2023年获河南省“师带徒”标兵称号,成为校园中德才兼备的楷模。

三十五载春秋,任海波教授始终如一地坚守在教育园地。他用创新点燃课堂,用科研反哺教学,用爱心滋养成长,用德行树立标杆。在他的身上,我们看到的不仅是一位优秀教师的专业素养,更是一位教育工作者对使命的忠诚与热忱。正如他所言:“教育是一场没有终点的长跑,唯有以心为犁,方能育得满园芬芳。”未来,他将继续以耕耘者的姿态,在教育的沃土上播种希望,静待花开。

(文: 材料与化工学院 编审:陈怡璇,李军伟)