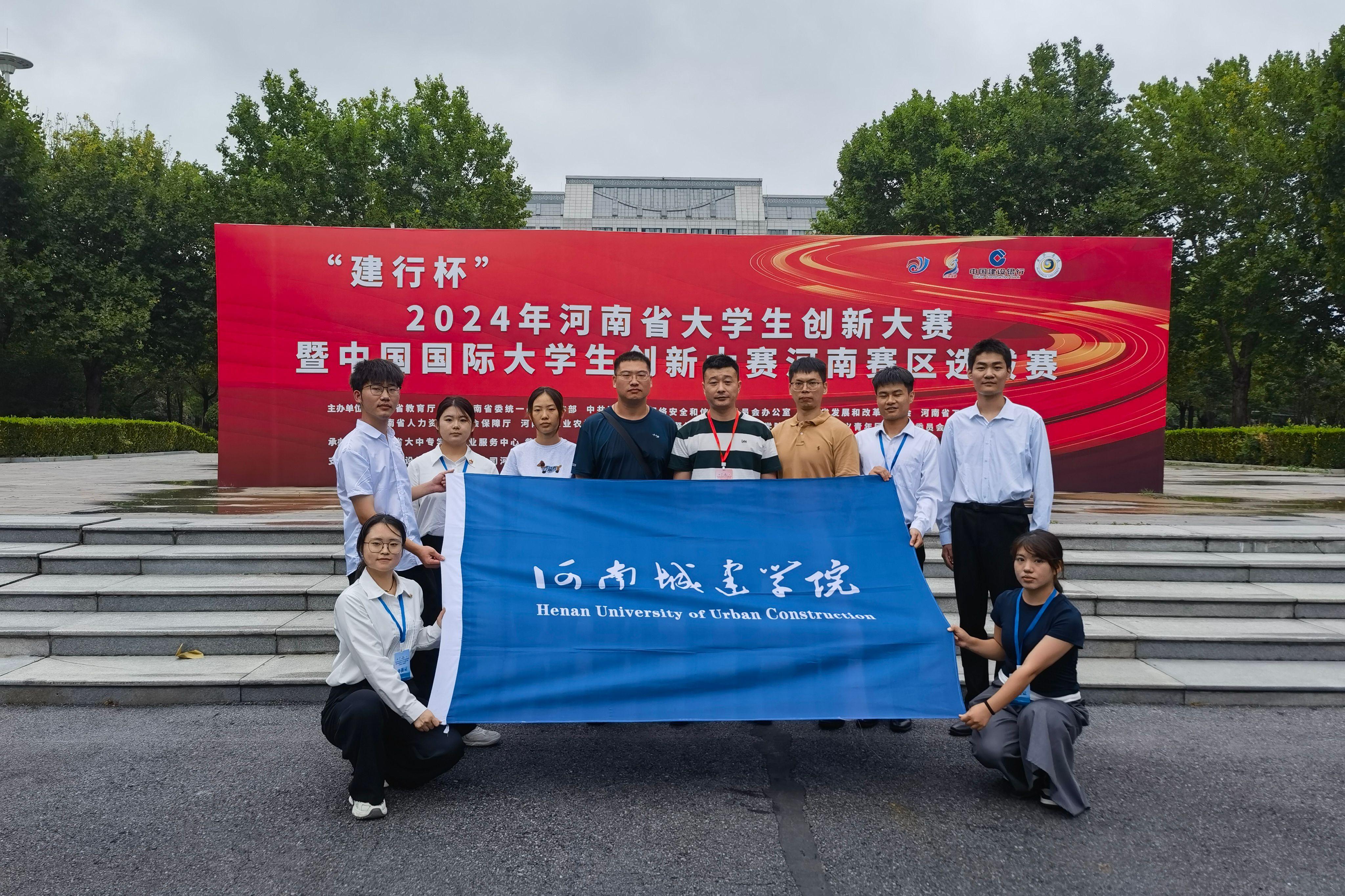

教育部日前公布了中国国际大学生创新大赛(2024)获奖名单。据介绍,此次大赛共有5406所学校的514万个项目、2083.6万人次报名参赛。经专家评审、项目公示、大赛监委会核查,共产生获奖项目4640个。我校团队“非同蕈常”荣获高教主赛道全国铜奖。这项殊荣彰显出学校在创新创业教育方面的深厚底蕴与显著成效,也是学校践行应用型本科高校,推动双创教育的重要成果。这份荣誉的诞生,也凝聚着团队师生同心协力的智慧与锐意创新的勇气。此前,这支团队在第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛全国决赛荣获铜奖,实现我校挑战杯中国大学生创业计划竞赛国赛奖项零的突破。此刻,让我们将目光聚焦这些获奖团队与个人,聆听他们以协作铸就成长的故事,感受那份砥砺前行的精神力量。

团队荣获中国国际大学生创新大赛(2024)高教主赛道铜奖

菌海探秘,创见未来

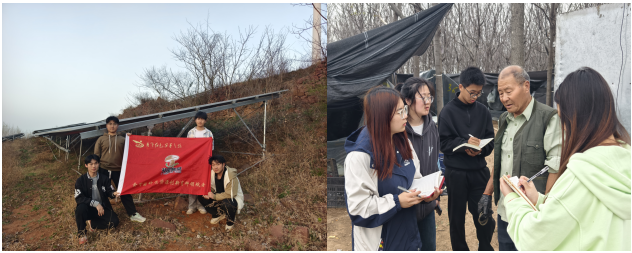

团队野外采集组图

团队成员在白云山采样

在河南城建学院,有一支名为 “非同蕈常” 的本科生团队,始终专注于食用菌产业菌种种质资源创新技术,在创新创业实践中深耕不辍。团队成员主要来自生命科学与工程学院生物工程、生物制药专业,他们怀揣对自然的热爱,以科研实践践行大食物观,将论文写在了中原大地的山林之间。

近年来,团队足迹遍及河南伏牛山、大别山、太行山等区域,通过实地调研采集野生食药用菌样本,建立起专有的储量327株的菌种资源库。在野外采集的征程中,团队成员们经历了常人难以想象的艰辛。伏牛山的密林中蚊虫肆虐,某次采集时他们突遇蜂群袭击,数名队员被蛰伤仍坚持完成样本封存;大别山区的暴雨曾让湿滑山路变成 “泥河”,背包里的菌种采集箱险些坠入山涧;这些带着泥土气息的科研素材,成为后续菌种选育的核心资源。艰苦环境的磨砺,不仅淬炼了团队的意志品质,更让团队成员深刻理解了 “把论文写在大地上” 的真正含义 ——用脚步丈量每一寸土地,用指尖触摸自然的馈赠。

团队拍摄的野生菌类调查图片

宝贵的原始资源作为母本菌株,依托自主研发的杂交育种管理系统,他们综合运用诱变、杂交等育种组合策略,成功选育出低温草菇、抗逆羊肚菌等具有明确应用场景的高附加值菌种。这些成果填补了河南区域特色菌种的短缺,形成了 “资源收集—品种选育—工艺配套”的完整技术链条。截至目前,团队已发表科研论文11篇,申请专利6项,参编专著3部,并在国际学术期刊上发表大型真菌新物种 1 个,全国大学生生命科学竞赛获奖9项。完成大学生创新创业训练计划国家级1项《草菇低温种质筛选及定向杂交育种》、省级1项《羊肚菌菌质发酵型健康食品的开发利用》、在研省级项目2项,《大别山大型真菌群落生态学及其开发利用的研究》《野生冬菇属资源分子系统学及品种特性挖掘的研究》。

以比赛为契机,学校创新创业教育体系与实验室科研训练的双重培育下,团队本科毕业生展现出扎实的专业功底与实践能力。毕业后考入福建农林大学、中科院昆明植物研究所、广州微生物所等知名科研机构深造,其余毕业成员则选择将所学转化为产业动能,入职河南省知名食用菌企业如水润君赵农业科技有限公司等企事业单位。团队负责人庄泽伟和李美玲在谈及获奖项目时表示,在参与这些创新类比赛的过程中,最大的收获是培养了勇于尝试、敢于突破的创新精神。在面对未知的挑战时,不再畏惧困难,而是积极主动地去探索解决方案。此次斩获国家铜奖,是团队多年来产教融合实践的缩影。成员们不仅在菌种选育技术上取得突破,更在市场调研、项目管理等方面得到全面锻炼。谈及未来,团队计划将竞赛成果转化为实际生产力,进一步完善菌种推广体系,助力河南珍稀食药用菌产业发展。

蕈脉承香,一隅深研

时间的积累以及岁月的传承是秉承事业的根基,团队自2019年由李登创立以来,已走过六年风雨历程。从最初的几人小组到如今的跨专业协作团队,他们以菌为媒,以创新为魂,在乡村振兴与农业现代化的浪潮中,书写着青春与热忱的故事。

初心如磐,从零到一的开拓。2019年,时年大一的生物技术专业学生李登凭借对大型真菌的热爱,在生命科学与工程学院鲁铁老师的帮助下,创立了“非同蕈常”团队。彼时,食用菌产业在菌种资源创新领域尚存广阔空白,李登敏锐地捕捉到这一机遇,决心投身其中。在校期间,他结识了志同道合的苏正娴。两人一拍即合,苏正娴以活跃的思维为团队注入了创新活力,从菌种筛选到栽培技术优化,他们共同摸索,逐渐在各类创新创业赛事中崭露头角。

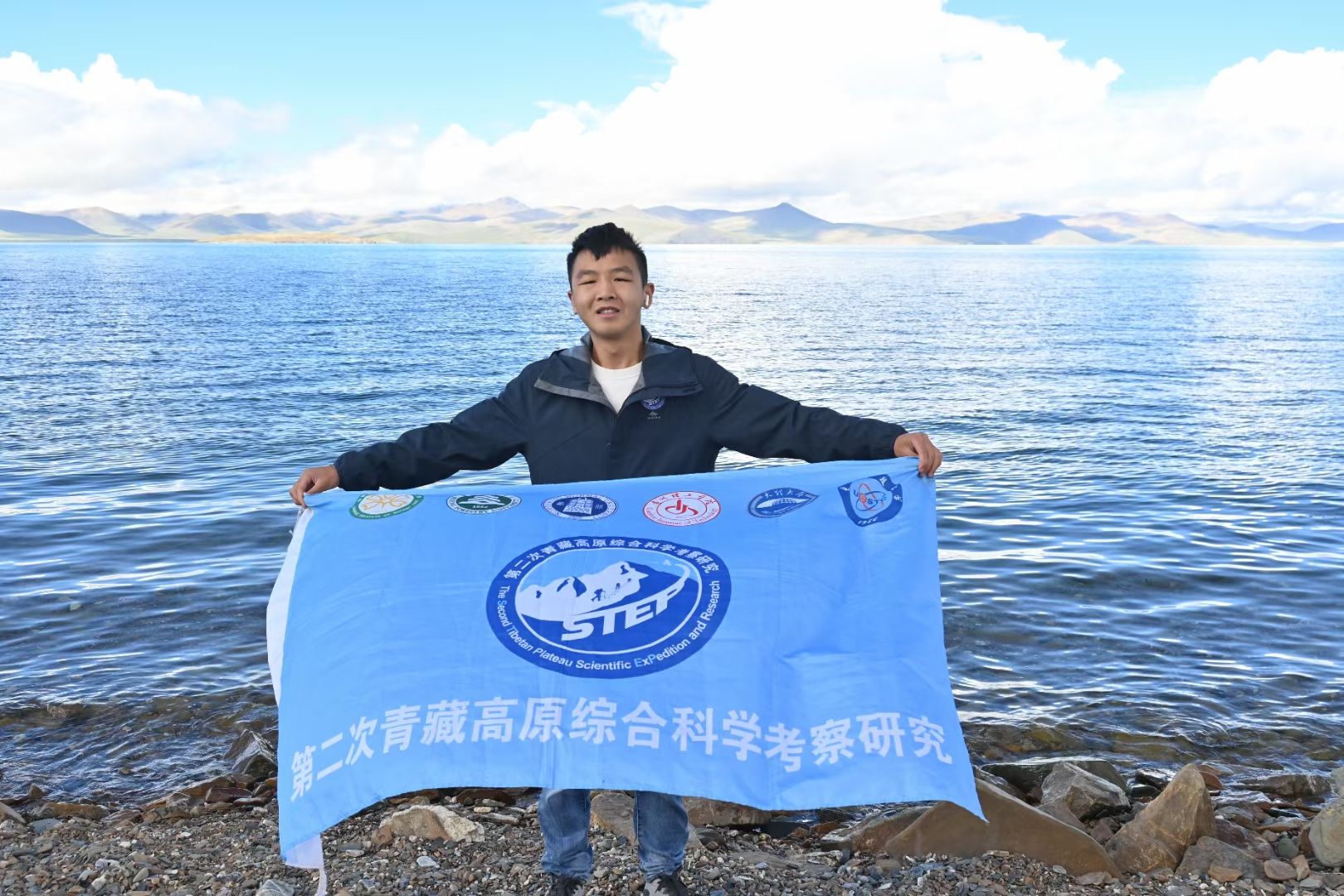

团队负责人李登参与第二次青藏高原综合科学考察研究菌类调查工作

参与创新创业比赛的经历,不仅让团队收获了荣誉,更让李登培养了扎实的菌物专业知识与浓厚的科研兴趣。2023年6月,他以优异成绩从河南城建学院毕业,并考取福建农林大学生物学硕士研究生,继续深耕食用菌研究方向。同年7月,他受邀参与了中国科学院昆明植物研究所开展的第二次青藏高原综合科学考察研究真菌科学专题,在为期一个月的科考中,他与科研团队深入西藏高原地区,对高海拔环境下的大型真菌进行系统采集与分类研究,为青藏高原真菌多样性研究贡献了自己的力量。这段经历让他更加坚定了在菌物学研究道路上前行的决心。

薪火相传,接力者的深耕。随着李登毕业后赴福建农林大学深造,团队的重担落在了2022级生物工程李美玲同学肩上。这位新领路人带领成员踏遍伏牛山、宝天曼等自然保护区,采集野生菌种资源,构建食用菌杂交育种管理系统。“传统育种技术遭遇瓶颈时,我们一度陷入困境,但从未想过放弃。”李美玲说。团队首创的多项育种策略,最终攻克了菌种抗逆性差、产量低的难题。

技术突破的背后,是严谨的科研态度。截至2023年,团队累计发表核心期刊论文4篇、SCI论文1篇,参与河南省食用菌种质资源普查,为平顶山地区菌业转型提供数据支持。李登在校期间参与的《宝天曼国家级自然保护区大型真菌多样性研究》获全国大学生生命科学竞赛三等奖,这些成果均为后续研究奠定了基石。

向新而行,扎根泥土的担当。“赓续创新星火,共筑菌业辉煌”——这不仅是团队的口号,更是他们的行动指南。近年来,团队将目光投向乡村振兴一线,深入鲁山等地推广羊肚菌、大球盖菇种植技术。“农民需要的不只是菌种,还有可落地的解决方案。”成员们手把手教授栽培技巧,帮助农户搭建小拱棚,使亩产收益提升30%以上。

未来,团队计划构建“种植-加工-销售”全产业链模式,打造地域特色菌菇品牌。每周的内部培训会上,老成员会细致讲解分子鉴定技术,新成员则分享田野调查见闻。这种“传帮带”机制,让创新思维与技术经验得以延续。六年光阴,“非同蕈常”团队从实验室走向山野,又从山野回归产业需求。他们的故事里,有创始人李登“俯身辨蕈,提笔成鉴”的执着,有他远赴青藏高原采集标本的科研热忱,有接力者李美玲“踏遍青山,寻菌问种”的坚韧,更有一代代成员“将论文写在祖国大地上”的初心。正如团队信念所言:“助力乡村振兴,点亮农业希望”,这群年轻人的脚步,仍在前行。

科际破壁,蕈光交融

作为一支以多学科交叉为特色的创新团队,“非同蕈常” 的成长始终根植于跨专业协作的深厚土壤。团队成员来自生物工程、生物制药、测绘工程、财务管理、数字媒体技术等多个专业,不同学科背景的碰撞交融,为食用菌种质资源创新注入了多元思维活力。

团队野外采集组图

在初期实地野外调研环节中,测绘专业的裴迪成员在选址、记录方面发挥了不可或缺的作用。团队成员深入河南区域内的伏牛山、大别山、太行山等地实地调研,裴迪发挥专业所长,通过地理信息系统结合大型真菌的生长参数圈定珍稀菌菇富集区以及评估推广适宜区域,凭借测绘专业精准定位与地理信息分析能力,获取到宝贵的野生食药用菌菌种资源库作为母本资源。基于团队内部首创的杂交育种管理系统,生物工程和生物制药专业的成员结合诱变育种、杂交育种等多项育种组合策略,运用系统选育、基因组重排技术等手段推进品种选育,致力于选育出性状稳定、适用范围明确、配套生产工艺以及加工方式清晰的高附加值食药用菌菌种。财务管理专业的周坤颖则在项目资金规划、成本控制以及商业模式的经济可行性分析上发挥关键作用,构建切实可行的项目成本核算模型,同步建立项目经费管理系统,将野外调研、实验室耗材、设备维护等成本细化到具体环节,确保每笔科研经费都发挥最大效能。这种 “专业互补、协同攻坚” 的模式,成为团队破解产业技术难题的关键密码。专业的多样性为团队注入了多元的思维与强大的活力,大家凭借各自专业知识,为践行食用菌产业菌种种质资源创新技术、深入食用菌产业发展这一使命而携手奋进。谈及团队协作的感悟,生物工程专业张苏娅表示:“当测绘数据与菌种特性在图表上重合,当财务报表与技术路线在方案里呼应,我们真正体会到学科交叉的魅力。”这群年轻人用行动证明:真正的创新,从来都是不同学科根系在实践土壤中共同汲取养分后绽放的花朵。而这朵扎根中原大地的 “创新之菌”,正以蓬勃的生命力践行大食物观。

师者匠心,育菌成业

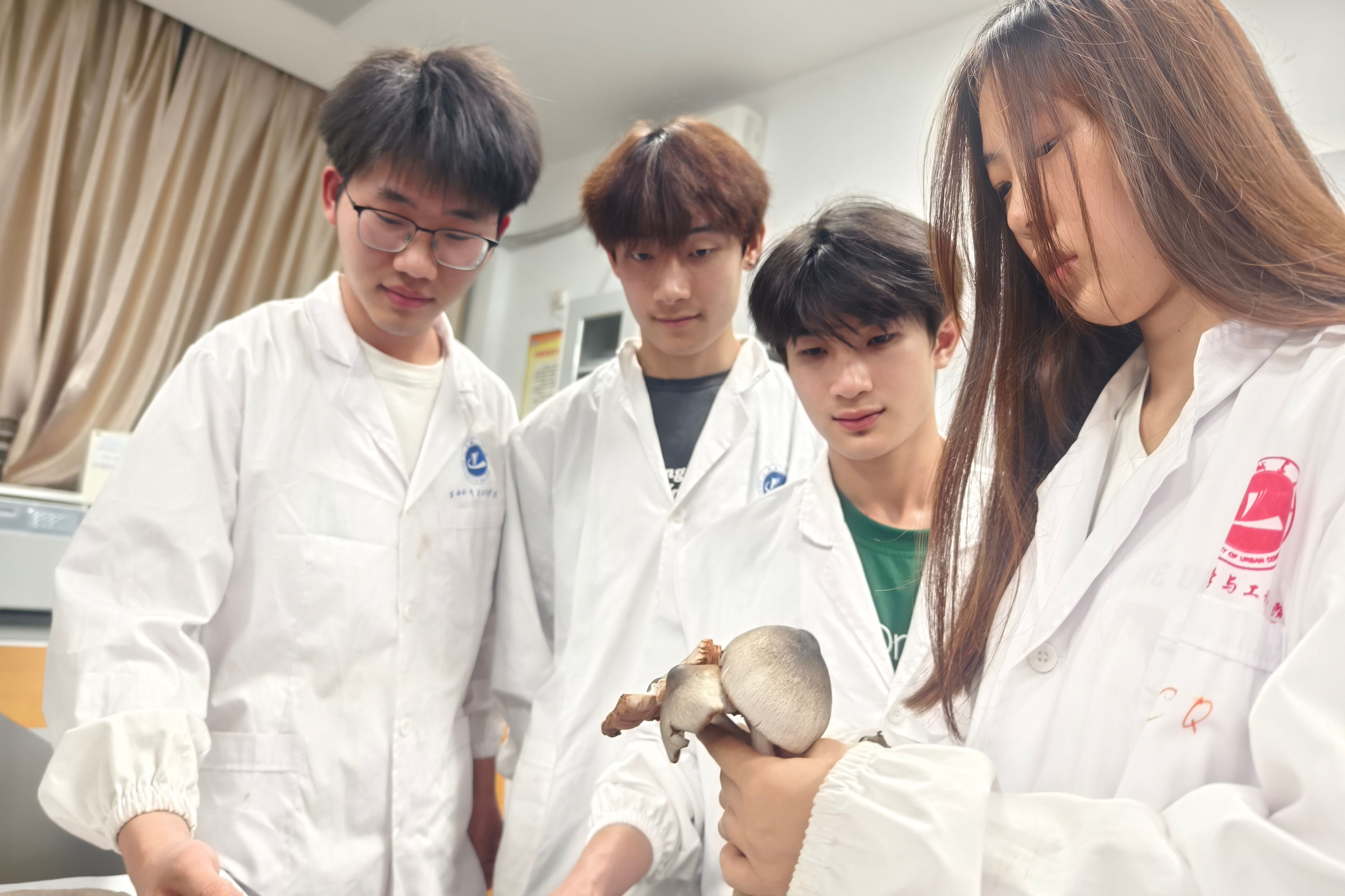

团队成员在实验室日常进行菌种选育研究

在这些获奖项目背后,离不开指导教师团队的辛勤付出。鲁铁老师作为“非同蕈常”团队的科研指导老师,始终扮演着引路人的角色。他不仅以深厚的学术积淀指导学生攻克技术难关,更在团队管理、项目规划上倾注心血。在国际大学生创新大赛备赛期间,鲁铁老师多次组织模拟答辩,帮助学生梳理逻辑、提炼亮点;面对实验瓶颈,他带领学生深入田间地头,结合产业需求优化方案。在面对实验数据整理带来的疲惫和低迷的时候,他始终以朋友的姿态陪伴着团队在逆境中成长,在风雨中壮大。鲁铁老师始终认为团队的内涵建设是走向成功的真谛,期望学生要有团队意识,充满正能量,对自身发展要进行全方位素养的提高,而不是读死书,死读书,要身体力行,对事业要有青年人应该具备的热爱和激情,以“自由奔放,追求卓越!”的文化内涵要求团队。团队负责人李登曾感慨:“鲁老师教会我们的不仅是科研方法,更是如何将实验室成果转化为实际生产力。”

团队成员参加2024食用菌全产业链跨境创新发展大会

全国优秀共产党员中国食用菌协会副会长李彦增指导团队

与此同时,产学研的深度融合也离不开企业大师和同仁们的倾力支持,中国优秀共产党员、全国食用菌协会副会长、河南世纪香食用菌开发有限公司李彦增研究员用其四十年的食用菌从业经历以及行业的深耕为团队的发展给与了关怀和指导,亲临团队针对行业痛点指明研究方向,用自己四十年如一日对食用菌行业的热情来感染青年人逐梦拼搏。

团队成员实地访谈农户

团队成员调研菌种生产表现

团队成员和国际同行进行业务交流

创新创业学院王居东老师则从商业模式和产业化角度为团队注入新思路。他协助团队完善市场分析框架,指导成员设计可持续的盈利模式,并链接企业资源推动成果落地。王居东老师强调:“创新需要技术支撑,但更需贴近市场需求。”在他的指导下,团队成功与多家农业企业签订合作协议,加速了菌种推广进程。此外,其他指导老师也为团队提供了重要支持。多学科导师的协同指导,为团队构建了“技术研发-成果转化-产业应用”的完整闭环。

团队的成功离不开学校学科的发展,我校作为河南省食用菌精深加工技术创新战略联盟单位,河南省珍稀食用菌良种产业技术创新战略联盟秘书长单位,以及全国食用菌行业产教融合共同体副理事长单位,教师团队发挥各自的专业优势,为学生们提供专业指导、资源支持与精神鼓励,成为他们创新路上的坚实后盾。

(文:创新创业学院 编审:陈怡璇,李军伟)