编者按:师者匠心、止于至善,师者如光、微以致远。在城建校园,有许多优秀教师,他们默默奉献、躬耕教坛、潜心教学、投身科研。在第41个教师节来临之际,为大力弘扬教育家精神,以教育家精神铸魂强师,党委宣传部推出优秀教师代表系列展播,向全校师生展现他们的先进事迹,激励广大教师和教育工作者积极投身学校建设发展,谱写教育强国建设华章!

楚亚培,男,博士(后),讲师,硕士生导师,河南城建学院青年骨干教师,2020年6月博士毕业于重庆大学,主要从事矿井瓦斯灾害防治及利用和矿山岩石力学的教学与科研工作。先后主持国家自然科学基金青年基金、河南省自然科学基金、河南省博士后科研项目、中央高校基本科研项目、全国重点实验室开放课题等项目6项,参与“十三五”科技部国家科技重大专项等国家和省部级项目7项,发表学术论文30余篇,以第一作者在《Fuel》、《岩石力学与工程学报》《煤炭科学技术》等国内外高水平学术期刊发表学术论文11篇,其中中科院1区TOP论文2篇,中科院2区TOP期刊论文4篇,入选领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖学术论文1篇,担任《International Journal of Mining Science and Technology》、《FUEL》等多个知名国际期刊审稿人,荣获重庆大学优秀博士学位论文、“第七届全国高校城市地下空间工程专业青年教师讲课大赛”特等奖、河南城建学院优秀教师、优秀共产党员、文明教师等奖励。

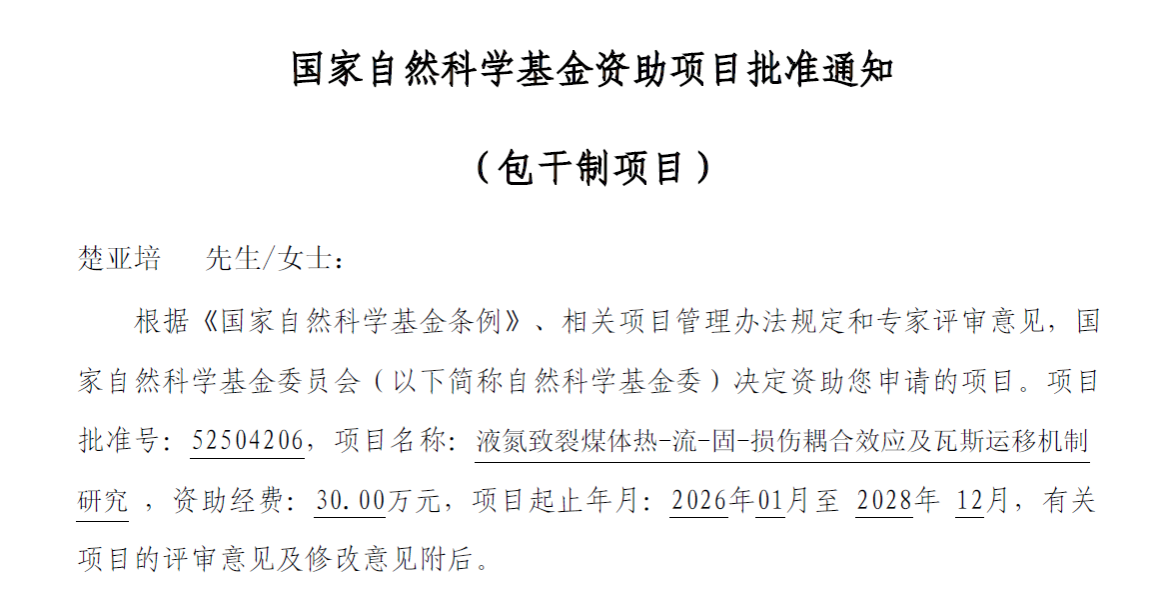

2025年8月,楚亚培主持的项目“液氮致裂煤体热-流-固-损伤耦合效应及瓦斯运移机制研究”获批国家自然科学基金青年基金的资助。

您最初选择该研究方向申报青年项目,是基于怎样的契机?是源于对这一领域的长期跟踪与积累,计划延续研究脉络深化探索;还是在前期调研或实践中,发现了值得深入挖掘的新研究空白,从而确定了这一申报方向?

低渗煤层瓦斯高效治理是煤矿安全生产面临的技术难题,亟需提高煤层的渗透率实现瓦斯的高效抽采,液氮致裂增渗煤体技术作为无水化增渗技术受到广泛的关注。早在读博期间,我就聚焦液氮致裂增渗煤体技术的研究,当时研究多关注于液氮作用下煤体的多尺度结构演化特征,而对于液氮注入煤体后煤体的热-流-固-损伤耦合效应研究较少,阻碍了对于液氮作用下煤体瓦斯运移机制的探索,因此产生了研究兴趣,并衍生了我的研究思路。

在国家自然科学基金项目的申报准备阶段,您认为哪个环节最为关键?比如选题的科学论证、研究方案的系统设计,或是前期研究成果的积累沉淀?另外,在准备过程中是否遇到过阻碍申报推进的难点,您是怎样分析问题并找到解决办法的?

我认为在申报的过程中最关键的环节是前期研究成果积累和申请书的反复打磨。

最初国自然申报时,我因自身前期研究成果积累不足而倍感吃力——相关成果的深度、系统性都有所欠缺,未能为申报课题构建起扎实的支撑基础。意识到这一短板后,我聚焦领域深耕,逐步积累起更具说服力的研究数据、论文成果与实验积累,才为后续申报筑牢了根基。

此外,申请书的反复打磨也是至为关键的。前几次申报时,我的申请书常因深度不足、逻辑梳理不到位,未能精准提炼和归纳出核心科学问题,导致研究价值难以凸显。为解决这一问题,我对申请书逐字逐句梳理研究框架,推敲科学问题的凝练表达,同时向领域内优秀前辈请教,认真吸纳他们在思路优化、逻辑闭环、细节完善上的建议。经过这样“自我审视+外部指导”的反复打磨,最终形成了一份能让自己真正认可的申请书。

目前整体研究进展是否与前期预期目标保持一致?是否曾出现实验数据未达预期、关键技术遭遇瓶颈等与最初方案偏差较大的情况?若存在这类情况,您是如何分析问题根源并调整研究策略的?

目前正在梳理项目研究框架和完善项目研究思路,同时,针对部分关键研究内容已开展预实验尝试,为后续正式研究积累基础数据与实践经验。后续研究周期内,我将充分依托国家自然科学基金的支持,持续聚焦本领域核心科学问题,稳步推进课题相关的研究工作。

对比国家自然科学基金青年项目申报前后的经历,您认为这一项目为您的学术生涯带来了哪些核心提升?尤其是在研究能力精进、学术视野拓展、独立主持项目经验积累这些关键维度,是否有显著的成长与变化?

于我而言,最重要的提升莫过于:自己坚守的研究方向与倾注心血的努力,得到了认可,这份认可不仅印证了我所做工作的科学价值与现实意义,更化作一股坚定的力量,为我今后坚持科研道路、深耕学术探索注入了满满的信心与底气。

对于正在准备申报青年项目的年轻学者,您最想给他们的几条关键建议是什么?

科研要有坐得住冷板凳的决心。科研并非一撮而就,切忌心浮气躁、急于求成。建议大家先沉心锚定方向,沉下心梳理文献、积累成果,找准有价值的研究方向;同时也要落在申请书打磨上,耐住性子反复推敲科学问题和优化研究方案,别轻易动摇研究方向,把评审意见当作“指南针”,补短板、强基础,冷板凳上的每一份坚持,都是未来突破的伏笔。正如古人所言“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,科研之路虽远,只要守住这份耐心与恒心,终会有所收获。

(文:土木与交通工程学院 编审:陈怡璇,李军伟)