王超海,河南城建学院市政与环境工程学院教授,硕士生导师,河南省教育厅学术技术带头人,河南省水体污染防治与修复重点实验室副主任。他2022年6月从南京理工大学博士后出站,以人才引进方式加入河南城建学院。两年来,他牢记为党育人、为国育才的初心使命,在做好立德树人的同时,积极开展科学研究与社会服务。

王超海教授成功入选2024年度中原科技创新青年拔尖人才,不仅是对他个人成就的高度认可,更是其在科研与教育之路上不懈奋斗的有力见证,为学校人才培养和科技创新再添光彩。

坚守初心攻克难:科研路上的追光者

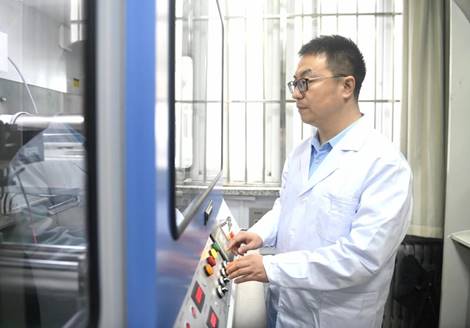

王超海教授始终将“把论文写在祖国大地上”作为自己的初心和使命,在环境纳米材料领域披荆斩棘,持续突破。在环境纳米材料的研究中,MOFs材料(金属有机骨架材料)展现出了巨大的应用潜力,但易团聚失活这一技术瓶颈,却如同一座难以逾越的高山,横亘在科研人员面前。王超海教授凭借着敏锐的科研洞察力和不畏艰难的探索精神,带领团队向这一难题发起了挑战。无数个日夜,他们沉浸在实验室中,反复进行实验、分析数据、调整方案。失败了,重新再来;遇到困难,共同攻克。终于,功夫不负有心人,王超海带领团队成员们成功攻克了MOFs材料易团聚失活的技术瓶颈。

更为值得一提的是,王超海教授在国际上首次提出了“MOF - Macroarchitecture”(金属有机骨架宏观组装体)概念:通过对一维碳纤维、二维薄膜与三维气凝胶的协同设计,从分子层面深入揭示了微观结构与宏观性能之间的关系。这一研究成果意义重大,不仅为化工废水深度处理提供了关键的技术支撑,更为化工行业的可持续发展开辟了新路径。相关成果发表于中科院1区期刊《Small》(影响因子13.3),并得到了国际同行的高度评价。

科研之路并非一帆风顺,每一项成果的背后都凝聚着无数的汗水与心血。在提升纳米滤膜废水处理效率的研究过程中,团队经历了长达三个月的参数调试。这三个月里,他们平均每周工作65小时,面对枯燥的数据和反复的实验,却从未有过丝毫懈怠。“我们团队平均每周工作65小时,连续三个月在实验室调试参数的场景还历历在目。这份坚持源于我们对‘把论文写在祖国大地上’的初心。”王超海教授回忆起那段时光,感慨万千。正是这份初心,支撑着他们在科研的道路上不断前行,最终将纳米滤膜废水处理效率提升了40%。该技术入选2023年火炬科技成果展并实现产业化,为解决实际环境问题做出了重要贡献。

此外,王超海教授研发的微塑料快速检测试纸灵敏度达国际领先水平,已成功转让至3家环保企业。这一成果不仅在技术上实现了突破,更在实际应用中发挥了重要作用,为环境保护提供了有力的技术支持。

深耕细作育栋梁:三尺讲台的守望者

“师者,所以传道受业解惑也。”王超海教授深知,作为一名教师,不仅要传授知识,更要培养学生的品德和能力,为他们的未来奠定坚实的基础。在环境学科教育的道路上,他不断探索创新,将专业教育与思政教育有机融合,创新打造了“科研思政工作坊”模式。

在这个模式下,王超海教授将专业实验与课程思政深度结合,让学生在学习专业知识的同时,也能受到思想政治教育的熏陶。他通过生动的案例和亲身经历,引导学生树立正确的价值观和人生观,培养他们的社会责任感和家国情怀。这种创新的教育模式,不仅提高了学生的学习兴趣和积极性,更让他们在潜移默化中得到了全面的发展。

为了更好地了解学生,掌握学生思想动态,王超海教授还主动担任起了班主任。担任2020级环境1班班主任期间,王超海教授更是以身作则,用自己的言行影响和感染着每一位学生。他关注学生的学习和生活,及时了解他们的需求和困惑,并给予耐心的指导和帮助。在他的引导管理下,班级英语四六级通过率从10%跃升至46%,考研上线率达38.5%(双一流高校录取率19.2%),班级也获评“学风建设示范班”。这些成绩的取得,离不开王超海教授的辛勤付出和无私奉献。

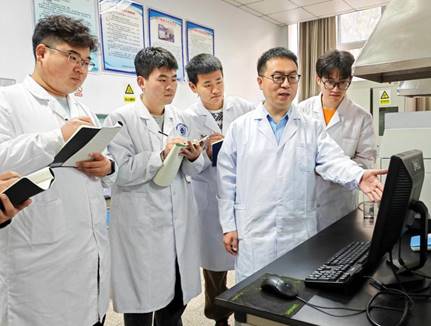

在研究生培养方面,王超海教授构建起了“理论——实践——创新”三位一体的人才培养体系。他注重培养学生的理论基础,引导他们深入学习专业知识;同时,也非常重视实践能力的锻炼,鼓励学生积极参与科研项目和实践活动。在创新能力培养上,他鼓励学生勇于探索,敢于提出新的想法和观点。在他的指导下,联培生辛瑞麒在国际顶级期刊《ACS NANO》发表了具有价值的学术成果。目前,团队已指导8名研究生获国家奖学金,3人继续深造攻读博士学位。“科研需要甘坐冷板凳的定力,但教育更要永葆热忱。”王超海教授常说。办公室深夜不熄的灯光,见证着他对教育事业的执着追求和无私奉献。

敢为人先立潮头:交叉学科的破壁者

在当今科技飞速发展的时代,学科交叉融合已成为创新的重要源泉。王超海教授敏锐地捕捉到了这一趋势,积极投身于交叉学科的研究,成为了智能材料与AI协同创新的开拓者。

他开创性地将深度学习算法引入材料结构设计,研发出了具有自修复功能的纳米滤膜,使废水处理效率再次提升40%。这项突破性成果入选2023年火炬科技成果展,相关技术已进入产业化阶段,为环保产业的发展注入了新的活力。这一创新成果的背后,是王超海教授对不同学科知识的深入钻研和融会贯通,是他敢于突破传统思维的束缚,勇于尝试新方法、新技术的结果。

针对新污染物治理这一难题,王超海教授率先建立了“可视化——溯源——修复”全链条监测体系。这一体系的建立,为新污染物的治理提供了全面、系统的解决方案。他研发的微塑料快速检测试纸灵敏度达国际领先水平,技术转让至3家环保企业,为解决实际环境问题提供了有力的技术支持。

作为河南省绿色发展协会专家委员,王超海教授积极推动中国平煤神马集团绿色评价项目。他深入企业,了解实际生产过程中的环境问题,并运用自己的专业知识和技术,为企业提供科学合理的解决方案,助力企业减污降碳。他的努力和成果得到了社会的广泛认可,相关成果被《平顶山晚报》整版报道,成为了科技服务社会的典范。

薪火相传寄厚望:青年学子的引路人

“青年兴则国家兴,青年强则国家强。”王超海教授深知青年学子是国家的未来和希望,在科研和教育工作之余,他也十分关心青年学子的成长和发展。在采访中,他为学子们送上了三句箴言,希望能对他们有所启发和帮助。

“做探索真理的追光者”,王超海教授强调,保持对未知的好奇心是非常重要的。他以Deepseek团队为例,团队的成员大多不到30岁,却创造了震惊世界的成果。正是因为他们对未知充满好奇,敢于探索,才能在科技领域取得如此辉煌的成就。王超海教授鼓励学生们要敢于质疑,勇于挑战,在探索真理的道路上不断前行。“让科技有温度的服务者”,王超海教授认为,科技的价值在于它能够改变人类的生活,为社会做出贡献。他希望学生们在追求科技进步的同时,也要关注社会需求,将个人的追求与国家和民族的命运紧密结合起来。无论是攻克疾病难题、推动绿色发展,还是助力乡村振兴,都需要科技的力量。当科技承载着人文关怀,它才能真正发挥出巨大的作用。“做开放创新的合作者”,在当今时代,科技发展早已跨越了学科边界,团队合作和跨学科交流变得越来越重要。王超海教授深切体会到,团队中不同背景的成员带来的思维碰撞,往往能激发出创新的火花。他希望同学们能够珍惜每一次交流与合作的机会,学会与人合作,在开放中拥抱未来。

对于学生的成长路径,王超海教授提出了“向下扎根,向外延伸”的理念。他认为,学生们既要夯实专业基础,扎深扎牢知识的根基;也要积极跨学科融合,拓展自己的视野和思维方式。他的学生辛瑞麒、曹晓雨等,均在不同学科交叉领域取得了突破,这也印证了他这一培养模式的有效性。

乘风破浪正当时:新时代的奋斗者

站在科技强国的新起点上,王超海教授深感责任重大。他深知,作为一名科技工作者,不仅要在科研上取得突破,解决“卡脖子”技术难题,更要培养出有家国情怀的科研新人,为国家的科技发展贡献力量。

他带领团队攻关“工业废水近零排放”技术,该项目被列入河南省重点研发专项。这一项目的实施,对于推动河南省的环保产业发展,实现绿色可持续发展具有重要意义。同时,他还牵头建设“河南省环境智能材料工程研究中心”,为区域环保产业发展提供技术支撑和人才培养平台。

作为河南工业大学、大连工业大学等5所高校的研究生导师,王超海教授以“科研报国”为使命,言传身教,培养了一批又一批优秀的科研人才。他鼓励学生们勇于创新,敢于担当,为实现科技强国的目标而努力奋斗。在他的带领下,团队成员们齐心协力,共同书写着属于这一代人的青春答卷,为中原绿色发展注入了强大的创新动能。

“新时代赋予科技工作者新的使命,既要解决‘卡脖子’技术难题,更要培养有家国情怀的科研新人。”王超海教授的话语中充满了坚定和自信。他相信,在新时代的征程中,只要广大科技工作者齐心协力,勇于创新,就一定能够实现科技强国的目标。

王超海教授以“科研——教育——社会服务”三位一体的实践,生动地诠释了新时代教育家精神。他是科研路上的追光者,用创新的理念和不懈的努力破解技术瓶颈;他是三尺讲台的守望者,用爱心和智慧点燃学生的创新火花;他是交叉学科的破壁者,推动智能材料与AI技术融合,为科技发展开辟新路径。

纵有疾风起,人生不言弃。在科技强国的征程中,王超海教授正以“向下扎根,向外延伸”的育人理念,培养更多有理想、有本领、有担当的科研新人。他寄语同学们,身处充满机遇的时代,量子计算、人工智能、生命科学等领域等待着大家去开疆拓土,作为青年一代,拥有更广阔的舞台、更丰富的资源,也肩负着更重要的使命,愿大家永葆探索的热情,坚守科学的初心,在科技强国的征程中书写青春篇章。最后,他引用科幻作家阿瑟·克拉克的一句话与大家共勉:“任何足够先进的科技,皆与魔法无异。” 愿青年学子们成为这个时代的“魔法师”,用智慧与汗水创造属于未来的奇迹。他的故事激励着更多的人投身于科研和教育事业,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。相信在他的引领下,将会有更多的青年才俊在科研和教育的舞台上绽放光彩,书写属于他们的辉煌篇章。

(文:大学生记者团学生记者 编审:陈怡璇,李军伟)